相続以外にも被相続人から財産をもらう方法がいくつかあります。えっ、相続以外にどうやって財産をもらうの?と思われるかもしれませんが、法律的には遺贈、死因贈与というものがあるのです。ここは専門家でもごちゃごちゃになっている人がいるので、整理してみましょう。

<相続>

民法で規定する法定相続人が遺産を取得すること

<遺贈>

遺言により、相続人やその他の人(他人も含む)が遺産を取得すること。

<死因贈与>

「もしも死んだとしたら、その時は100万円あげる」といって贈与者が生前、受贈者に対して死亡したことを条件に財産を贈与することを約束すること。

…というわけで、<相続>は何もしなくても法律的にいわば自動的に決まるものであり、<遺贈>つまり遺言は一方的にする行為であり、相手方(遺産をあげると言われた方)の意思は関係ありません。そして、<死因贈与>は、贈与であるため、あくまで双方の合意に基づいている行為であるということが言えます。同じような言葉に思えるかもしれませんが、こうした行為により、法律的な意味合いや権利などが違ってきますので、抑えておいてください。

ところで、よく耳にする<遺留分>という言葉をご存じでしょうか。

これは、被相続人がいくら好き勝手に遺言したとしても、第三者からみて著しく不公平な遺言であったり、あるいは全く相続財産を残すという配慮がされていない時に、残された遺族のために最低の保証として、民法が認めている権利なのです。つまり財産処分の自由に一定の歯止めを設けているわけです。よって、法定相続分を侵害する遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできないのです。(遺留分を侵害した遺言が無効というわけではなく、最低限の権利だけは主張されてしまうということです)

遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという<遺留分減殺請求>をしてはじめてその権利が認められるものであり、遺留分減殺請求をしない限り、遺留分を取り戻すことはできません(時効は1年)。書面でも口頭でも構いませんが、実務的には内容証明郵便を送ることになります。(こんなところから、だんだん関係がギスギスしてくるわけです)ちなみに第3順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。ですから、兄弟姉妹にだけはどうしても財産を遺したくない、という人は、予め遺言書にその旨を記載しておけば、遺留分を主張されることはありません。(兄弟姉妹は、私たちが相談を受けていてもたいへん仲が悪いケースが多く、顔も見たくないという人が本当に多いんです。)

もちろん、遺留分の権利は放棄することも可能です。相続開始後であれば遺留分の放棄は自由ですが、生前に遺留分の放棄を行うためには家庭裁判所に対して『遺留分放棄の許可の申立書』を提出し、許可を得なければならないのです。これが意外と面倒なのです。というのも、家庭裁判所では、放棄が本人の本心からであるか、合理性があるか、代償性があるか(簡単に言えば引き換えに家とかの財産をもらっているか)を判断するからです。

しかし、放棄させるのであれば生前の方がいいとも言えます。

この遺留分ですが、これまでは遺留分として認められた財産が不動産などの現物だった場合に、家庭裁判所での調停に持ち込まれ、財産を共有したり現金化したりすることになり、およそ被相続人の意思を尊重した相続とならないことが多かったのですが、2018年度の民法改正により、原則として遺留分を「金銭債権化」することとなりました。つまり、これまでは自社株式を共有財産化することで会社経営に口出しをしてきたり、あるいは第三者に売却されるリスクを抱える必要がなくなり、すべてカネで解決できるようになったということです。逆に言えば、カネを用意する必要がありますので、今度はそれに備えるために保険や金融商品で積み立てておく必要が出てきたとも言えます。

加えて、これまで、相続人対して生前贈与した財産については、期間に制限なくどこまでも遡って遺留分減殺請求できましたが、今回の民法改正では、生前贈与の対象期間を10年に限定することとなりました。これまでほどのリスクはなくなったものの、そうは言っても10年前までの生前贈与した財産まで、遺留分の計算に含まれてしまいますので、注意しておきたいところです。

最近あった事例では、創業社長がいずれの息子に事業承継させるために自分の長男と次男をどちらも入社させていましたが、次男に会社を継がせるという苦渋の決断をし、事業承継しない長男に退社してもらい、株式を相続する権利を放棄してもらいました。その代り退職金規程に上乗せして特別功労金を支払うという約束です。これは、家庭裁判所に遺留分の放棄こそしてもらいはしませんでしたが、きちんと<合意書>にしたためることをしました。

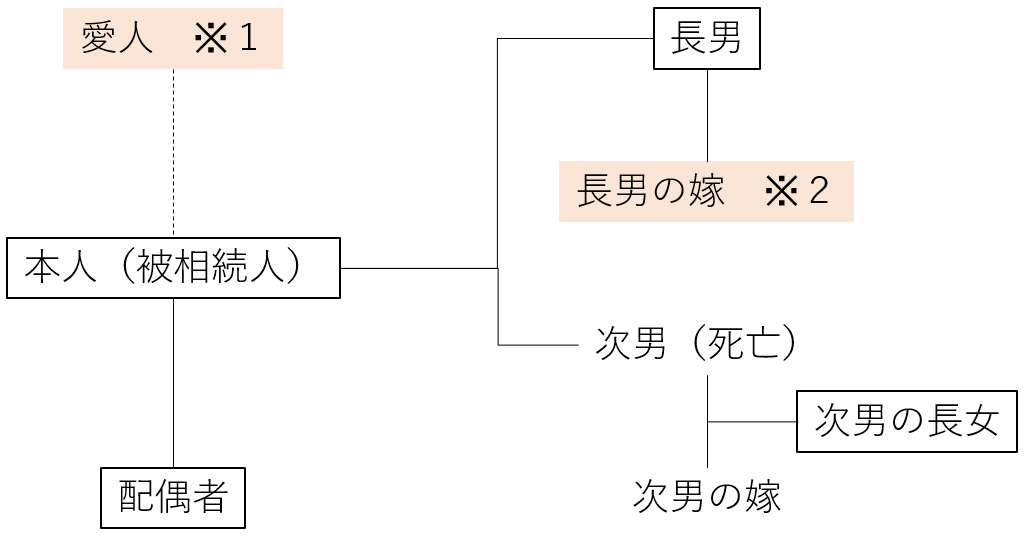

たとえば、下記のような家族構成において、「人生を共に楽しんだ愛人に財産の2/3を、介護をしてもらったお礼に長男の嫁には残りの1/3を相続させる。(『長らく別居が続いて何の愛情もない配偶者には遺産を全く遺さない』とは書きませんが、結局はそういう意味)」という内容の遺言を作ったとします。「遺留分権利者」である配偶者や次男の長女が遺留分減殺請求をすれば、遺言のとおりに相続させることはできません。

遺留分の割合は、父母や祖父母といった直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の1/3になり、その他の場合は1/2です。ですから、上記の例でいえば、配偶者には法定相続分の1/2のさらに1/2で1/4が、長男には1/4のさらに1/2で1/8が、次男の長女には1/4のさらに1/2で1/8が遺留分として認められるのです。

こうした遺留分の主張が始まるということは、既に家族関係が壊れているといってもいいので、そうならないように、遺言、保険、生前贈与などをうまく使って、みんなが納得するような相続を心掛けてほしいものです。

(Writer:金子 一徳)